社会課題

育児‧介護休業法の改正

育児‧介護休業法とは?

育児‧介護休業法は、⼦育てや介護を担う労働者が仕事と両⽴しやすくなるよう、企業に対して休業や勤務配慮を義務づける法律です。2025年4⽉から10⽉にかけて、介護に関する制度が⼤きく⾒直されます。

改正のポイント:介護離職防⽌のための⽀援強化

今回の改正では、仕事と介護の両⽴⽀援制度の個別周知‧意向確認が義務化され、企業は制度の情報提供や労務内容の調整に積極的に取り組む必要があります。

介護休業制度特設サイト|厚生労働省「仕事と介護の両立困難」の深刻化

超⾼齢社会の進⾏と介護の現実

⽇本は急速な⾼齢化に直⾯しており、2030年には要介護者が約900万⼈に達すると予測されています。育児と異なり、介護は誰もが経験する可能性があるライフイベントであり、特に「親の介護」と「仕事」の両⽴は、年々深刻さを増しています。

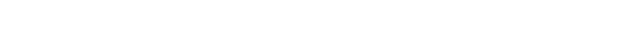

‧家族介護者数:833万⼈(2030年予測)

‧ワーキングケアラー:318万⼈(同年予測)

(※経済産業省試算)

若年化するワーキングケアラー

晩婚化‧晩産化の影響により、介護を担う世代が若年化しています。20代‧30代で親の介護を始めるケースも増加しており、キャリア形成期に介護負担が重なることで、離職やキャリア停滞のリスクが⾼まっています。

家族介護者数の推移とワーキングケアラーの割合

■家族介護者数の推移

‧2012年:557万⼈ → 2025年:約796万⼈ → 2030年:約833万⼈

‧ワーキングケアラーは2020年時点で約318万⼈、

2025年には約270万⼈と推計

‧2030年には、家族介護者の約40%がワーキングケアラーに

このように、介護と仕事の両⽴を迫られる⼈々が急増しており、社会全体での対応が急務となっています。

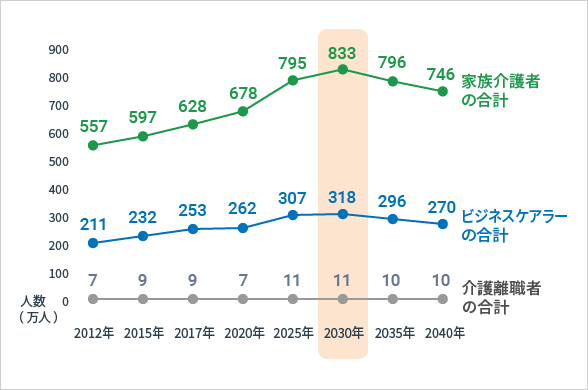

社会全体に及ぶ経済的損失

■2030年における経済損失

介護離職や就業制限による経済的損失は、個⼈だけでなく企業や社会全体に影響を及ぼします。

‧介護離職による労働損失:10,178億円

‧両⽴困難による⽣産性損失:79,163億円

合計損失額:約9.1兆円

さらに、製造業で従業員数3,000名規模の⼤企業では、年間約6.2億円の 損失が発⽣する可能性も指摘されています。

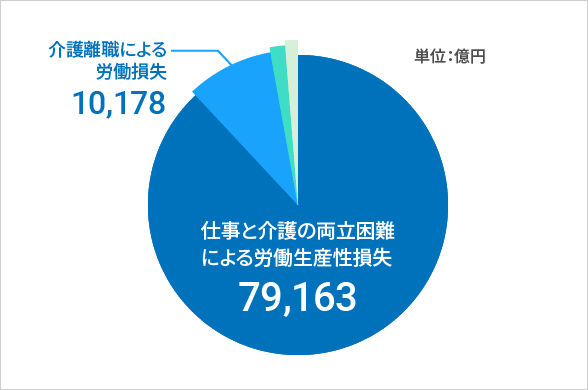

NTTデータのワーキングケアラー実態

社内調査から⾒えた介護両⽴の現状

NTTデータでは、2024年6⽉に国内従業員を対象に「仕事と介護の両⽴」に関する実態調査を実施しました。その結果、40%が現在介護に直面している「ワーキングケアラー」、あるいは今後5年以内に介護が必要になる「予備層」であることが判明しました。

社内ケアラー層(ワーキングケアラー+予備層)のうち、78%が40歳以上、33%が管理職という結果も出ています。

これは、経済産業省の全国調査と同様に、40代以降で介護負担が急増する傾向を⽰しています。

また、ワーキングケアラーの55%が「仕事に影響がある」と回答。

勤務時間中に親の対応が必要になるなど、業務への⽀障を感じている従業員が多く、働き⽅の⾒直しを求める声が⾼まっています。

現⾏制度の課題

実態を把握できていない企業が多数

― 制度はある、でも"使えない"現実。

経済産業省の調査によると、企業の半数以上が従業員の介護実態を把握できておらず、経営における両⽴⽀援の優先順位も低い傾向にあります。その結果、制度は整備されていても、従業員のニーズとの間に⼤きなギャップが⽣じています。

制度とニーズの"ずれ"

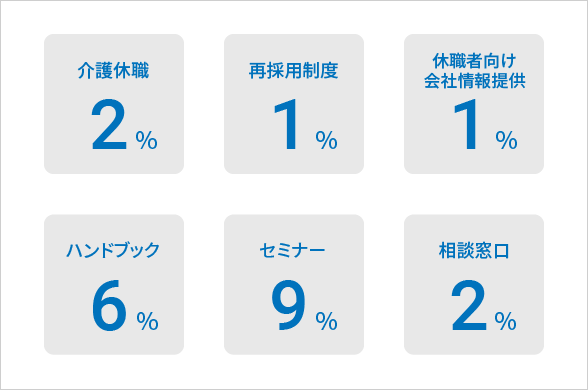

当社の調査では、介護⽀援制度の利⽤率はいずれも⼀桁台にとどまっており、制度が存在していても、「使えない」「使いづらい」と感じている従業員が多く、実効性に課題があることが明らかになっています。

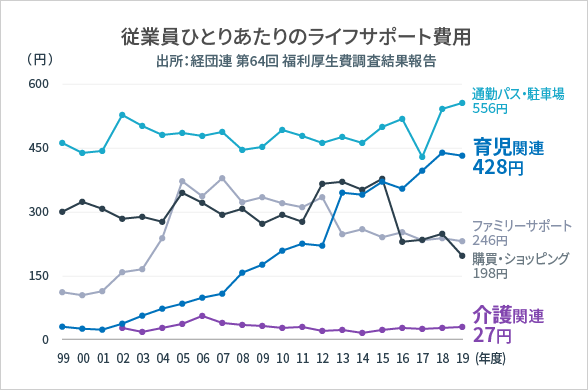

■国内の法定外福利厚⽣費の推移

■介護⽀援制度の利⽤状況

ケアラケア事業体の新設と企業経由の⽀援提供

NTTデータでは、職域にケアラケアを担う新会社(NTTデータ ライフデザイン)を設立。

さまざまなパートナー企業と連携して、これまで⾼齢者向けに提供されていた保険外サービスの価値やデータを融合し、ワーキングケアラー向けサービスとして再構築。企業の介護両立支援策を経由して、ワーキングケアラーに必要な⽀援を届ける仕組みを整えました。

この取り組みにより、企業の制度・施策と従業員ニーズのギャップを埋め、「制度はあるが使えない」から「制度があるから安心して働ける」へと進化させることをめざしています。